- HOME

- 糖尿病

糖尿病とは?

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの量が減少したり、インスリンの働きが低下したりすることで、血糖値が慢性的に高くなる病気です。高血糖状態が続くと、次第に動脈硬化を進行させ、脳梗塞や神経障害、失明などの合併症のリスクを高めます。

健康診断で血糖値の異常を指摘された方は、練馬区・杉並区の薬師堂診療所へお気軽にご相談ください。

糖尿病の症状

初期の糖尿病にはほとんど自覚症状がありませんが、進行すると下記のような症状が現れることがあります。

- 喉が渇く

- 水を飲む量が増える

- 排尿回数が増える

- 疲れやすい

- 体重が減る

- 足が痺れやすい

- 足がむくむ など

糖尿病の合併症

糖尿病は、長期間かけて悪化する傾向があり、血管、神経、他の臓器へと影響を広げていきます。その結果、以下のような合併症を発症することがあります。

網膜症

網膜症は、高血糖が続くことで網膜の毛細血管が狭くなるなどの影響が現れ、血流が妨げられてしまう病気です。視力低下や失明といった症状が現れます。

腎症

腎症は、高血糖によって腎動脈が硬くなったり、糸球体の毛細血管を詰まらせたりして、ろ過機能を保てなくなる病気です。腎機能障害が進行すると、人工透析が必要になります。

神経障害

神経障害は、高血糖によって神経への血流が障害されてしまい、神経細胞が変化する病気です。主に足の神経障害が起きやすく、以下のような症状が現れます。

- 足の痺れ、つり

- 立ちくらみ、排尿障害、便秘、下痢

- 足の感覚低下、潰瘍、壊疽 など

糖尿病の原因と種類

原因

糖尿病の原因は、十分な量のインスリンが分泌されないこと(インスリン分泌低下)、インスリン分泌後の効き目が悪化すること(インスリン抵抗性)が挙げられます。

主に肥満、自己免疫異常、食生活の乱れ、運動不足といったことが要因となり、インスリン分泌低下やインスリン抵抗性を引き起こすと言われています。

種類

糖尿病は1型糖尿病、2型糖尿病に分類され、それぞれ状態や治療方法の違い、特徴があります。

1型糖尿病

1型糖尿病は、自己免疫によって膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンが全く、あるいは、ほとんど分泌されなくなる病気です。

発症において生活習慣や遺伝の影響はなく、生涯に渡ってインスリン注射などの薬物療法が必要となります。

2型糖尿病

2型糖尿病は、食生活や運動習慣などの生活習慣の乱れや遺伝的要因によって、膵臓からのインスリン分泌が低下し、慢性的な高血糖を引き起こす病気です。

薬剤による血糖値コントロールや生活習慣の改善が欠かせず、良好な管理によって進行を遅らせ、病気と上手く付き合って行くことが可能になります。

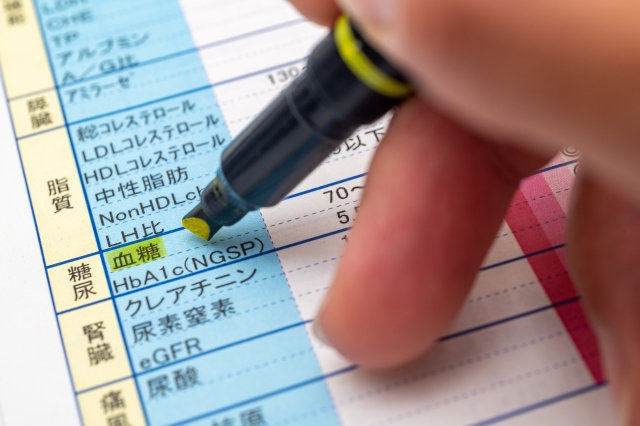

糖尿病の検査

糖尿病の検査には、主に尿検査と血液検査があります。問診で自覚症状の有無や触診を行い、検査結果と合わせて総合的に診断します。

尿検査

尿検査では、尿に含まれるアルブミンやタンパク質の量を測定します。

通常は体外に排出されないアルブミンやタンパク質ですが、腎臓機能が障害されている場合は漏れ出てしまうため、尿内に見られるようになります。

血液検査

血液検査では、HbA1C(ヘモグロビンエーワンシー)および空腹時血糖値の測定や、75g経口ブドウ糖負荷後の血糖値変動を測定します。

これにより過去1~2ヶ月間の平均血糖値や、インスリン分泌能力などが把握できます。

糖尿病の治療

糖尿病の治療の中心は生活習慣の改善で、それだけでは血糖コントロールが上手く行かない場合などに、薬物療法を検討します。

生活習慣の改善

食事療法

食事療法は、主に以下のポイントを押さえて進めます。

- 食後の急激な血糖値上昇を抑えるため、食物繊維、タンパク質、炭水化物の順に食べる

- 満腹中枢を刺激するように噛む回数を増やす

- 朝食、昼食、夕食をなるべく規則正しい時間に摂る

- 甘いものはなるべく摂らない、あるいは週1回に控えるなどの調節をする など

食事は毎日のことなので習慣化を目指して、なるべく負担を少なく継続できるよう工夫しましょう。

運動療法

運動療法は、習慣化すると代謝向上と脂肪燃焼を助けてくれます。ただし病状によっては運動療法が適さない場合があります。以下の内容を踏まえて、医師と相談してから開始しましょう。

効果的な有酸素運動

- 散歩

- ジョギング

- 階段昇降

- 自転車エルゴメーター

- 水泳 など

運動療法の注意点

空腹時血糖値が250mg/dl以上ある場合や、尿のケトン体が陽性の場合は、運動を控えましょう。

また糖尿病の合併症(網膜症、腎症、神経障害)を発症している場合も、体調を崩しやすく、病状を悪化させる可能性があるため、運動は控えた方が良いとされています。

薬物療法

食事療法や運動療法を行っても血糖値に改善が見られない場合には、薬物療法を検討します。

内服薬

- インスリンの分泌をよくする薬

- インスリンの効きをよくする薬

- 糖の吸収や排泄を調節する薬 など

注射薬

- インスリンの分泌を促す薬

- インスリンそのものを補充する薬 など